Tristans Bar

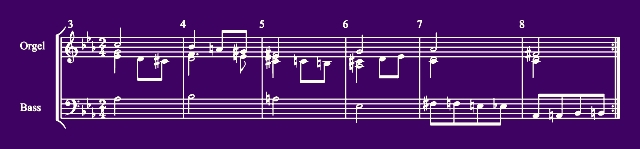

Sechs Takte aus der ersten Szene des ersten Aktes aus Gliedkuchens "Tristans Bar", reduziert auf den harmonischen Extrakt des Geschehens:

As-Dur, als Tonikagegenklang bezogen auf die Grundtonart c-Moll bildet nur scheinbar einen Ruhepunkt, denn bereits die chromatisch alterierte Quinte leitet über in die Zwischendominante zur Dur-Tonikaparallele, die allerdings nicht erreicht wird. Stattdessen mutiert die Zwischendominante im letzten Moment zu einem neuen Dominantseptakkord mit tiefalterierter Quinte bezogen auf die verdurte Molltonikaparallele A-Dur. Dieser wird zwar erreicht, allerdings nicht als tonikaler Klang, sondern als subdominantischer Quintsextakkord, der bereits einen halben Takt später vermollt wird. Der Bass macht einen Tritonussprung nach unten, wodurch erneut ein Dominantseptakkord mit tiefalterierter Quinte im Bass entsteht, der funktional eine Zwischendominante zur Doppeldominante (A-Dur zu D-Dur) darstellt. Die Doppeldominante wird in Takt sieben erreicht (erneut als verminderter Dominantseptakkord) und die zweitaktige Rückführung nach c-Moll erfolgt durch das chromatische Auf- und Absteigen des Basses, ohne dass die Dominante G-Dur erreicht wird.

Wir befinden uns also in einem zentrumslosen, atonikalen Raum, in welchem man sich mit Hilfe von chromatisch auf- und absteigenden Linien, die (im klassischem Musikverständnis) Durchführungsakkorde bilden, fortbewegt. Doch darf man sich in diesem Zusammenhang der klassischen, funktionsgebundenen Terminologie überhaupt bedienen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die vermeintlichen 7 Durchführungsakkorde genauer untersuchen:

Dabei fällt der Klang Db5 und dessen Umkehrungen auf, der insgesamt fünf mal in diesem Abschnitt vorkommt. Dieser Akkord war in der Klassik nicht unüblich und selbst in einigen Werken J.S. Bachs tauchte er (in Momenten größter Spannung) gelegentlich auf. Doch kann man bei dieser Häufung überhaupt von einem alterierten Dominantseptakkord sprechen? Betrachtet man das Material, aus dem er sich zusammensetzt, die Einzeltöne, genauer, erkennt man zwei Tritonus-Intervalle, die um einen Ganzton versetzt ineinander verschachtelt sind.

Die chromatischen "Auflösungen" führen jedoch selten zu harmonischen Ruhepunkten, in tonikale Abschnitte, und wenn, dann nur, um sie sofort wieder zu verlassen (siehe Takt 5) oder harmonisch umgedeutet zu werden (siehe Takt 4). Vielmehr scheinen die dissonanten Tritonusklänge neue Dissonanzen (oft ebenfalls verschachtelte Tritonusklänge) hervorzubringen. Das bis in die Moderne verfolgte Prinzip des harmonischen Atmens, des Wechsel von Dissonanzen und Konsonanzen, von Anspannung und Entspannung, wird hier also bewusst umgangen.

Stattdessen befindet sich der Hörer in einer ständigen harmonischen Anspannung mit variierender Intensität. Parallel legt man (harmonisch gesehen) gewaltige Distanzen in kürzester Zeit zurück, um dennoch nach acht (im Refrain zwölf) Takten an den Anfang der Reise zurückzukehren. Die klassische Funktionstheorie ist also formal noch anwendbar, bringt aber die eigentliche Dynamik des Werkes nicht zum Vorschein. Denn der Akkord, der als Angelpunkt diese harmonischen Sprünge ermöglicht, ist zwar funktional mit Db5 analysierbar, führt aber in seiner Häufung die harmonische Linie ad absurdum.

Und darin liegt die nicht zu unterschätzende Bedeutung dieses Klanges (im folgenden auch Tristanakkord genannt): In diesem Dominantseptakkord mit tiefalterierter Quinte im Bass steckt die Keimzelle zur Zerstörung des harmonischen Systems überhaupt. Denn über diesen Akkord ließen sich selbst chaotische, musikalische Abfolgen verbinden und erklären. Der Tristanakkord markiert also den Quantensprung von der Romantik in die Moderne, wo man verständlicherweise nach neuen musikalischen Systemen Ausschau hielt, wie es zum Beispiel in Schönbergs Zwölftonmusik oder in Messiaens Klangkonstruktionen der Fall war.

Erstmals erschien dieser Akkord in seiner Häufung in der Oper "Tristan und Isolde". Dieser Bruch mit der musikalischen Tradition stellt ohne Zweifel einen von Richard Wagners größten Leistungen dar und prägte das musikalische Denken bis weit in das zwanzigste Jahrhundert hinein.

Knapp 150 Jahre nachdem Wagner mit dem ersten Akt von Tristan begann, bedient sich Gliedkuchen jenes bedeutungsschweren Klanges. Der Einsatz des Tristanakkordes in "Tristans Bar" ("Unterm Wurstjoch") verdeutlicht den schmalen harmonischen Grad zwischen der klassischen Harmonik und zufällig chaotischen Klangabfolgen. Immer wieder zweifelt man an den harmonischen Bezugspunkten, die sich der Hörer selber erschafft.

Gleichzeitig macht sich Gliedkuchen die Namensmystik zunutze, in der sich auf tragische Weise derselbe Konflikt widerspiegelt. Auf dem ersten Blick eine sinnlose Aneinanderreihung von Namen, deren Personen für sich charakteristische Handlungen ausführen, ergeben sich doch immer wieder Momente der Sinnzusammenhänge.

Die Geschichte (in die rauchige Atmosphäre einer Stadtrandkneipe "Tristans Bar" verlegt) stellt bereits im ersten Akt eine kaum fassbare Zahl von Charakteren vor, die trotzdem Beziehungen zueinander oder zum Ort des Geschehens eingehen. Ähnlich wie die Akkorde, die ihre vagen harmonischen Zusammenhänge nur durch den Tristanakkord bekommen, können die Personen nur in Tristans Bar miteinander in Beziehungen treten.

Wer diese Gestalten sind, die sich allabendlich in Tristans Bar sammeln, vielleicht um ihrem Privatleben zu entkommen oder durch Alkohol der Realität zu entfliehen versuchen, erfahren wir nicht. Die Personen werden an ihren Taten, nicht an ihrem Sein bewertet, womit der Hörer eine für ihn wichtige Distanz behält. Denn wie ein stummer Beobachter wird er Zeuge von kurzen fragmentartigen Handlungsansätzen ohne deren Ursachen und Folgen verstehen zu können. Wie in einem bunten Kaleidoskop wird der Hörer mit Fragen ("Wo itzt Fritz?"), Verwicklungen ("Boris denkt an Doris") und Geschichten ("Erika von Edeka führt Waldemar zum Traualtar") konfrontiert. Als würde er als Fremder und eben nicht als autorealer "Alleswisser" in der Ecke jener Kneipe sitzen und dort teilweise belustigt, teilweise entsetzt das Treiben in Tristans Bar verfolgen.

Doch welches Bild öffnet sich dem Hörer während dieses Kurzbesuches? Anrührende Liebesgeschichten, kleine Sticheleien, Besäufnisse, bis hin zum tatsächlichem tragischen Liebestod Isoldes und sogar mystischen Erscheinungen und Wahnvorstellungen ("Als Gottfried den Grott sieht, und Siegfried vor dem Glied flieht ... ").

In diesem opulenten Sittengemälde erhalten auch einige alte Bekannte aus Gliedkuchens Schaffen, wie zum Beispiel der Bäcker (Einer Meiner), der Heilbronner Hans, bis hin zum Heiligen Gert selbst, kurze Gastauftritte. Selbst Grott, als spirituell mystische Erscheinung, versetzt Gottfried durch seinen Anblick in einen kurzen transzendentalen Bewusstseinszustand. Unzählige versteckte Verweise auf andere Werke Gliedkuchens, reale und nicht existierende Personen und Orte machen die Mystik Gliedkuchens aus.

Und hier verschwimmt die Grenze zwischen sinnlosen und sinnvollen Elementen zu einer beunruhigenden Unschärfe. Nämlich derselben Unsicherheit, für die der Tristanakkord im Grunde genommen steht: Hat man es mit einer harmonisch nachvollziehbaren Abfolge von Klängen zu tun oder wird man das Opfer chaotischer Reihungen, die nur durch Zufall Verbindungen zueinander eingehen?

[Stronzo]

Hörprobe? →gliedkuchen.myownmusic.de

Tristans Bar(Musik: Brati; Text: Gliedkuchen(?)) Bei Tristan ist noch Licht an.

Und Boris denkt an Doris,

Peter und Holger, Frida und Olga,

Die holde Isolde,

Jan kommt an,

Peter und Holger, Frida und Olga,

Der Bäcker backt das Abend(b)rot,

Als Gottfried den Grott sieht,

Peter und Holger, Frida und Olga,

|